第3回 首を回す

「首の運動」と聞くと、皆さんはどのような運動をイメージされるでしょうか?頭を前に傾けたり、横に傾けたり、左右を見たり、そしてぐるぐる回す運動を思いうかべることと思います。多くの方が、肩こりの予防や改善に良いと思ってやっておられると思いますが、これらの当たり前のように行われている首の運動の中にも、安全性と効果の両方の観点から「やめたほうが良い」と考えられるものがあります。

【なぜ首を回すのは危険か? 首の構造をみてみよう】

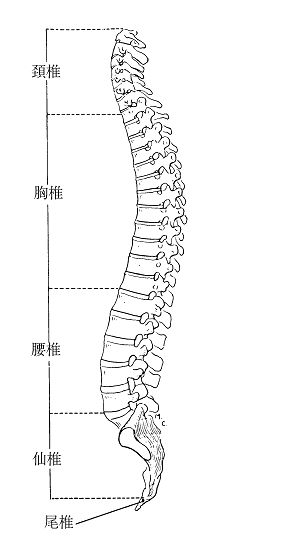

首は脊柱の一部で、脊柱は、頚椎、胸椎、腰椎、仙椎(骨盤)、尾椎の5つに分類されています(図1)。前回紹介した腰椎と同様に、椎骨(椎体)が積み重なった柱構造をしています。

|

| 図1 脊柱の分類 |

首は頭を支えたり頭を動かしたりする役割を果たしていますが、その時には、頚椎ばかりでなく、骨格筋も必要になります。試しに首の前や横、そして後ろを触って、どこに骨格筋があるか探ってみてください。

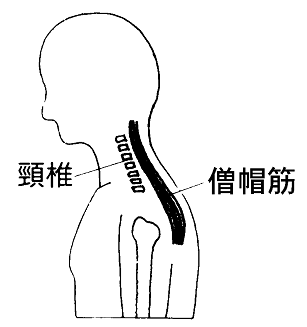

後ろには「僧帽筋(そうぼうきん)」とよばれる比較的大きな骨格筋があります(図2)。

頭を支えるうえで最も重要なのがこの僧帽筋で、姿勢などの原因で僧帽筋の負担が大きすぎたり、運動不足や加齢が原因で僧帽筋が弱かったりすると、僧帽筋が慢性的な疲労状態になり、痛みます。これが、肩こりの主な原因です。

|

| |

| 図2 僧帽筋 | 図3 胸鎖乳突筋 | |

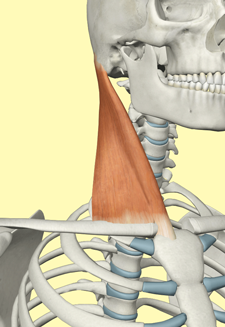

横には、胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)とよばれる骨格筋があり、横を向いたり、頭を横に傾けたりする際に活躍します(図3)。

前には、骨格筋はありません(*1)。それでは、どのように頭を前に傾けているのでしょうか?

頚椎は頭部の後ろよりにあります。頭の重さの中心(重心)は、頭の前後の中心(こめかみ辺り)にあります。このため、頭は重力の影響で自然に前に傾いていきます。日常生活の中で頭をまっすぐ保っていられるのは、常に、無意識のうちに僧帽筋が緊張して、頭が前に傾いていかないようにしているからです。このため、僧帽筋は慢性的な疲労状態になりやすいのです。

(*1)・・・厳密には、斜角筋とよばれる胸郭を引き上げる働きをしている骨格筋が存在するが、頚椎の動きにはあまり関与していない。

【首を反らす運動は必要ないどころか危険】

首の前に骨格筋がないわけですから、首の前の骨格筋が疲労して「こる」ことはあり得ません。ですから、首を反らせたり、頭を後ろに回したりする運動を行って、首の前を伸ばす運動は無意味です。

首の前には骨格筋がないため、首を反らせた際に、椎骨の積み重なりを支えてくれる物が十分にありません。首を反らせる運動を瀕回に行ったり、勢いをつけて行ったりすると、頚椎の「椎間板へルニア」を起こしたり、頚椎自体が変形してくる「変形性頚椎症」を起こすことがあります。

【斜め後ろが最も危険】

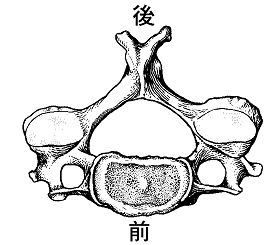

図4をご覧ください。この図は、頚椎を真上から見た構造を示しています。

頚椎の真後ろには比較的長い突起があり、首を反らせたときに支え棒として役割をはたします。ところが、斜め後ろには全く支えるものがありません。このため、首は、斜め後ろに反らせることが最も危険なのです。首をぐるぐる回す際にも斜め後ろ方向に反らせるので、首を回す運動は非常に危険です。

|

| 図4 第3~6頚椎の形 |

【肩こり予防の運動は、首を前と横に曲げる】

「首の前がこる」ことはまずありませんから、肩こりを予防するためには、首の後ろと横を伸ばす(ストレッチ)運動をすればよいことになります。首を前に倒す(後ろに反らせてはいけません)、左右に見るように首筋を延ばす、首を左右に傾ける運動(図5)がお勧めです。

|

| 図5 お勧めの首の運動(上3つ)とやめたほうが良い首の運動(下2つ) |

【まとめ】

首を回す運動の危険性を紹介しました。そして、肩こり予防に首を後ろに反らすのは危険であることもお伝えしました。但し、肩こりの原因は、今回紹介した僧帽筋の慢性疲労以外にもさまざまなものがあります。肩や首に痛みや不快感がある場合は必ず整形外科を受診し、医師の指示にしたがって運動を実施してください。

<プロフィール>

西端 泉(にしばた いずみ)

川崎市立看護短期大学教授、日本フィットネス協会理事

主な研究テーマ:

高齢者の体力・健康を維持・増進するためのレジスタンス・トレーニング

安全性を優先した健康づくり運動の開発

認知症予防・改善のための運動

発達障害を有する子どものための運動